通勤用のショルダーバッグがそろそろぶっ壊れそうなので、迷った末にSUPER CLASSICの「かわるビジネスリュックmini」を買いました。

SUPER CLASSICの製品は「薄い財布」「薄いカードケース」に続いて3つ目です。

他にもほしいのはあるんですが、値段が値段だけにホイホイとは買えないんですよね。

SUPER CLASSICの製品は「薄い財布」「薄いカードケース」に続いて3つ目です。

他にもほしいのはあるんですが、値段が値段だけにホイホイとは買えないんですよね。

2024/10/13

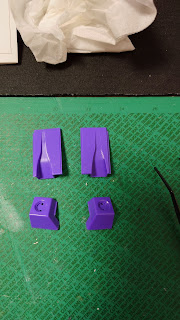

パーツの塗装

このキット、ミラーはイエローの指定になっています。成形色が紫なので、透けないか心配になって、ランナーに試し塗りしました。

そしたら見事に透けたのでベースホワイトを塗ります。

シートは前回塗装しましたが、なんか成形色が見え隠れしてねえか?ということで塗り直しました。

リヤウイングステーはネコの手で挟んで塗ったので、塗り残しを塗ります。

買い物

さっそくイージーペインターのQEアダプター買いました。マスキングテープは主に窓のマスキングを考えて、円形にカット済みのものと、細いものを揃えました。

40mmは塗装するものを固定するためでもあります。

つや消しブラックのスプレーはシャーシ用です。

混色する必要がないのでスプレーでいいじゃん、とイージーペインターを買ってから気づきました。

2024/10/14

パーツの塗装(筆)

ミラーのベースホワイトを塗るときにネコの手で挟んだので塗り残しを塗ります。続いてシルバーの塗り直しや、ランナーから切り離した部分のリタッチ(て言っていいんだろうか)をします。

ホイールの中央部分も合わせて塗ります。 ステアリングやインパネにブラックを塗る指定があるので、リタッチと合わせて塗ります。

そしてこれまで全然触ってこなかったクリアパーツに手を付けます。

クリアオレンジを塗ったのはボディサイドに付くパーツ、クリアレッドはブレーキランプ(?)とテールランプ(?)です。

1枚目では全部ランナーに付いてますが、窓は切り離したほうが楽そうなので切り出しました。

パーツの塗装(スプレー)

シャーシの上側を塗りましたが、塗り残しがめっちゃあります。これを塗ろうとして吹きすぎたりするのも嫌なので、後で筆で修正すると割り切って、塗りやすいところだけスプレーに担当してもらうことにしました。

やっぱりスプレーっていいですよね。楽。

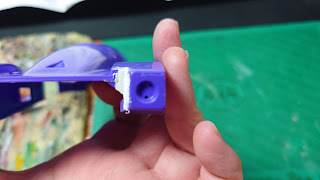

ボディの組み立て

調色して塗装する指示なので、塗る前に組んだほうがいいな、ということで、まずは別体になっているパーツを切り出します。テールランプ周りと、サイドのNACAダクトの周りです。

ザウバーC9の組み立て動画を見てみると、タミヤではNACAダクトの中だけ別体パーツになっているらしいです。

実車でもここは分割されてないので、タミヤ方式のほうが組み立てる方としては楽そうなんですよね・・・

まずは合わせてみます。

なんというか、うまく合わない・・・

接着しても、あっちを合わせるとこっちが合わないとかで、どうもうまくいきませんでした。

しかもあれこれ触ったときに指に接着剤がついてたか、何箇所か汚くなってしまいました。

不注意!雑!

ボディと窓の合わせチェック

もちろん塗装前なので、あくまでも目安って感じです。 この時点ではどうにもならないほどの問題はなさそうですね。小ネタ

フロントウインドウは表と裏に塗装する指示ですが、表の塗り分けラインがない気がします。嘘でしょ。

これまで組み立て済みのパーツ入れに使ってた工具箱に、イージーペインターを入れました。

下段に本体とカートリッジ2本、上段にボトル3本とQEアダプター2つ入りました。

2024/10/15

パテ盛り

NACAダクトのパネルもテールランプ周りも段差とかが気になるのでパテを盛ります。パーツの塗装

ひたすら修正と2色目以降を塗ります。コクピットでけっこうシルバーのはみ出しとかありますが、修正すればOKの勢いでやってます。

2024/10/17

パテ盛り

15日に済ませたつもりでしたが、NACAダクトのパネルに対して周囲との段差埋めが足りない感じがしたので、追加します。 さらに、リヤウイングのメインエレメントにも円形のくぼみがあることに気づいたので埋めます。パーツの塗装

まずはコクピットの修正から。 大まかにはつや消しブラックとシルバーの2色ですね。タミヤだったらフラットブラックとフラットアルミで塗り分ける指示なんだろうなあ、とか思います。

そしてインパネの細かいところを塗ります。 クリアカラーを塗る指定が全部で4色あります。

成形色の紫やメインのつや消しブラックの上からでは見栄えがしなさそうなので、下地としてシルバーを塗ってからクリアカラーを塗りました。

そこそこきれいに色が出ているとは思いますが、これだと通常色と変わらないのかな・・・?

シャーシは下面を塗ります。 ディフューザーにゴミを巻き込んでしまったようです。

この前買ってきたモデルアートの「カーモデルSOS」を参考にしてあとで修正します。

組み立て

テールランプ?とアクチュエーター?は塗装ができたので組み立てます。クリアパーツとかを接着するために、タミヤの多用途接着剤を買ってきたのでそれを使いました。

2024/10/19

パーツの塗装

ミラーのステー部分を塗ります。 まだミラー面を塗っていないので完成はしていません。ミラーは塗装よりもフィニッシュシートのほうがいいのかな?

でもヘッドライトの背景はシルバーを塗ったので、今回はそれで統一しようかな? コクピットのメインパーツは最後の1色を塗ります。 左右にかなり濃い紺色を塗る指定があります。

これ、番号が1つだけ300番台なんですよね。

カタログを見ると、これは飛行機模型用のラインナップで、アメリカ空軍のアクロバットチーム、サンダーバーズ用の色だそうです。なんで?

組み立て

ホイールを組み立てます。 接着剤をこぼして塗料が溶けました。やっちゃったものは仕方ないので、削り落としてから修正します。今回ホイールで何度もやらかすなあ。

おまけに、タイヤにパーティングラインが目立ちます。

なので400番で削り落として、600番で全体を整えます。 内側のパーティングラインは落とせていませんね。

デカール貼り

痛車、キャラボディだけあり、どどーんとデカールが入っています。これまでデカールを貼る過程に到達できませんでしたが、インパネにデカールを貼れるところまで到達できたので、さっそく着手します。 左のデカールは中央まで覆われていたので、パーツの突起に引っかかって偉いことになりました。

1回剥がして切れ目を入れて、水と軟化剤でなんとか貼り直す、という感じです。

ちょっとグシャッとなってしまっていますが、これ以上やると軟化剤で溶かしそうなので、割り切ります。

パテの削り出し

まずはウイングからスポンジヤスリをかけます。 400番→600番→800番までかけました。サーフェイサーが1000番相当らしいので、ここまでで大丈夫だろうという考えです。

そしてNACAダクトのパネルとテールランプ周りも処理します。 接着剤がついてしまったところも削ります。

気づいたら、表面のかなりの部分にヤスリがけしてますね。

これまでに作ったときはパーティングラインとかに気づかなかったのですが、気にしだすと止まらないです。

小ネタ

俺は視力が悪く、今は裸眼で0.04しかないです。小学生の頃、0/1~0.2なのにもかかわらず、メガネなしで4年くらい過ごしていました。

結果、熱中すると見る対象を目に近づける癖がついてしまいました。

今回の削り出しもそうなった結果・・・ ズボンにパテを含んだ水がボタボタ落ちてえらいことになりました。

この記事をアップしたら洗濯機に叩き込んできます。

直近の予定

シャーシのメイン部品を塗り終えたいですね。ボディとウイングはサーフェイサーを吹いて、修正の有無を確認したいです。

ウイングは塗装の前に組み立てたほうがいいかも。

今日の1曲: